在学校党政领导的关心指导下,教务处将党建与高等教育事业发展深度融合,并贯穿全过程。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,深入学习贯彻党的二十大精神,树立“立德树人”理念,把准“深度融合”的出发点、着力点和落脚点,将党建与业务工作同目标、同部署、同推进,创新“12345”教学管理推动学校教育教学高质量发展。

强化领导重视,落实一个“根本任务”。教务处全面贯彻党的教育方针,认真落实“立德树人”这一根本任务,围绕解决好“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人”,立足于培养“下得去、用得上、留得住”高质量应用型医学人才,加强顶层设计和系统谋划,构建更高水平的人才培养体系。通过深化“三全育人”理念,将“立德树人”融入教育教学和管理,强化课程思政与思政课程、专业思政同向同行,获第二批全区高校“三全育人”综合改革示范院系2个。

坚持“两手抓”,党建引领,教育教学有保障。教务处一手抓党建,深刻领悟“两个确立”的决定性意义,增强“四个意识”,做到“两个维护”,为教育教学改革可持续性稳定发展提供坚强政治保证。每位党员干部都是一个战斗堡垒,冲锋在前,努力工作。一手抓教育教学,有计划、有量化、循序渐进地推进人才培养,并跟踪、督导、反馈,持续改进,不断提高。

落实“三方联动”,凝心聚力。教务处—各二级学院(部门)—基层教学组织教师群体形成紧密共同体,形成“三方协同联动”,瞄准社会发展需求及人才培养目标,制定专业建设规划,强化专业内涵建设,开展专业结构调整、打造优势专业群,以“学生发展为中心”,聚焦学生德智体美劳全面发展,潜心教书育人。

全力以赴,着力“四项重点工作”。按照学校学科专业一体化建设规划,优化专业结构,对标一流专业建设标准,深挖专业特色,融合专业评估,整体推进专业一体化建设;构建“国家一流课程+课程思政示范+教学创新”的三融合体系,提升课程的高阶性、创新性和挑战度,增强课程教学的有效性;完善教学基地的同质化建设,推进各非直属附属医院的教学育人能力,轮值承办临床技能大赛,深化理论与实践的融合;构建以导师制为载体的本科生导师制,结合创新创业教育,实现跨专业、跨年级、跨学科的融合,把教学实验(践)平台融合到教学、科研中。

优化专业布局,加强专业建设,构建高质量医学人才培养体系

强化顶层设计,制定发展规划。根据学校办学定位,结合学校“十四五”规划,统筹规划学校一流学科和一流专业点建设,制定《右江民族医学院学科专业一体化建设规划(2022-2025)》,推进学科专业一体化建设。

紧扣区域经济和医疗卫生事业发展需求,不断优化专业结构。以市场需求为导向,依托广西一流学科、国家级和区级一流专业建设点,加强专业结构布局与调整,加强优势专业建设。形成以临床医学专业为核心,涵盖检验、影像、口腔、护理、预防医学等医学类专业和药学、管理学、英语等多学科协调发展的专业体系。

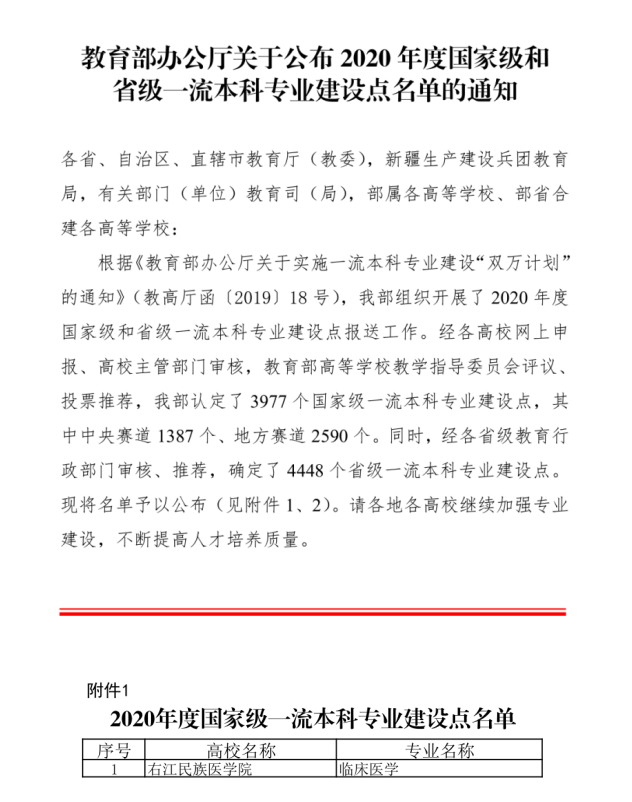

深化专业综合改革,提高专业建设成效。制定《一流本科专业建设实施方案》建设一批一流本科专业,引领带动其他专业主动整合资源,调整优化专业结构,创新人才培养模式,促进专业建设质量整体提升,推动形成高质量人才培养体系。目前学校共22个本科专业,涵盖了医学、文学、理学、管理学四个学科门类,其中医学类专业有15个,占比为68%。学校现有国家级一流本科专业建设点1个(通过教育部专业认证1个),自治区级一流本科专业建设点8个,广西高等学校优势特色专业7个、自治区特色专业及实验实训教学基地(中心)建设项目6项、自治区特色专业及课程一体化建设项目5项及国家民委人文社会科学重点研究基地1个,为基层培养“下得去、用得上、留得住”的高质量应用型医学人才打下坚实的基础。

2021年临床医学专业获国家级一流专业建设点

创新教学方式,强化团队建设,课程建设质量进一步提升

加强顶层设计,推进一流课程建设。制定《2019—2021年一流本科课程建设实施方案》《课程负责人管理办法》,明确一流课程建设目标、建设原则、建设要求,科学合理规划课程建设计划,分步骤、有重点地推动一流本科课程建设工作。近三年立项建设校级一流本科课程56门、课程思政示范课程54门。获国家级一流本科课程3门,自治区级一流本科课程22门,自治区级课程思政示范课程10门。

加强基层教学组织建设,打造一流课程教学团队。出台《基层教学组织建设与管理实施办法(试行)》《基层教学组织建设经费管理办法(试行)》,加强基层教学组织规范化管理,通过遴选校级优秀基层教学组织、课程思政示范基层教学组织、教学创新团队,建设虚拟教研室等激发教师教学积极性和创造力,近三年来获自治区级课程思政示范基层教学组织4个,自治区级普通本科高校基层教学组织4个,自治区级虚拟教研室建设试点3个,为一流课程建设提供坚实教学团队保障。

我校罗前颖团队获得的国家一流课程

强化实践教学,提升实践能力,实践教学育人体系进一步完善

强化实践育人,构建实践教学体系。学校坚持实践育人理念,遵循国家专业建设与教学标准,构建了以附属医院为依托“理论与实践、课内与课外、校内与校外、科研与创新”相结合的实践教学体系,通过设置实践课程、建设实践平台、丰富实践形式、严格实践要求等方式,依托实验实训、社会实践、创新创业、毕业实习等形成联动机制,培养学生自主学习能力、实践动手能力、综合应用能力、科研创新能力,保障实践育人效果。

推动实践教学改革,促进理论与实践贯通。围绕岗位胜任力需求加大对实验课程内容进行调整和整合,推动多学科教材融合、综合性实验课程开设以及临床实践教学同质化实施,强化学生实践能力、创新能力培养;以赛促学,开展大学生医学技术技能大赛、基础医学实验技能大赛、医学检验技能大赛、口腔技能展示大赛等实践性竞赛,提升学生的实践应用能力。近三年来,学生获得各类技能竞赛奖项40多项,其中荣获第十届中国大学生医学技术技能大赛护理学专业赛道全国总决赛银奖,临床医学专业赛道华南赛区三等奖,预防医学专业赛道华中华南分区赛三等奖,广西医学生综合能力竞赛特等奖、一等奖各1项,二等奖2项,全国医学检验技术专业大学生在线形态大赛获一等奖1项,二等奖3项。

注重医教协同、产教融合,积极拓展与行业企业的深度合作。近三年新增教学实习医院9所,实践教学基地16所,建设右江民族医学院生物医药和大健康现代产业学院1个,教育部产学合作协同育人项目立项15项,促进了教育链、人才链、产业链、创新链有机衔接。截至目前共有2所直属附属医院和7家非直属附属医院,教学实习医院49所,全科医学(社区)教学基地5所,其他实践教学基地48家,校企合作单位30家,满足各专业实践教学需要。

我校护理团队获全国总决赛银奖

激发潜能、促进发展,创新创业教育蓬勃发展

构建创新创业教育工作体系。成立由学校党委书记和校长任组长,分管校领导为副组长,相关部门负责人和二级学院主要负责人组成的创新创业教育工作领导小组,设立创新创业中心,统筹协调各相关部门共同推进“双创”教育工作,形成了“学校领导统筹、职能部门配合、院系层层落实”的创新创业工作格局,全力保障大学生创新创业人才培养工作。2023年,学校被评为自治区深化创新创业教育改革示范高校。

加强创新创业教育实践平台建设。以学校45个不同学科的重点实验室、工程中心、实训中心、科学实验中心等高水平科研实践平台,258个教学实验室、97个实践教学基地和建设占地近3000平方米的“右江民族医学院—东盟创新创业中心”为阵地,以1个产业学院、31家校企合作企业为延伸,形成产教融合矩阵,建设创新创业教育平台,联合培养高素质创新创业人才。现已初步形成“课程共建—项目实训—课外实践”的校企合作模式,为大学生创新创业实践教育提供更多平台支持。

建立“全程化、分层次、多平台、广协同”的创新创业教育体系。将创新创业教育贯穿于人才培养全过程,实施“三早”教育,推进本科生早接触临床、早参与科研、早进实验室,提高学生科研实践能力和创新创业能力,以“社会实践、创业体验、学科竞技、科研训练”等四大模块为依托,搭建思专创融合的特色实践育人平台,全面锻炼学生创新创业核心能力,采用“培养+合作”方式强化创新创业教师队伍建设,提升创新创业教育水平。获“广西壮族自治区创新创业教育改革示范高校”“自治区级创新创业教育实践基地建设单位”等荣誉。四是构建“课—研-赛一践”四位一体育人模式。通过“以学启创”构建“专创”融合的课程体系,通过“以研促创”拓宽学生参与科研创新项目的途径,通过“以赛激创”完善竞赛机制,通过“以践驱创”促进创新创业成果转化,提高学生的创新创业素质、实践能力、专业水平,培养具有创新精神和创业能力的“双创”人才。五是以赛促学,竞赛成绩显著。以“互联网+”“挑战杯”为抓手,通过开展“创新创业教育培训”“青年红色筑梦之旅”“创业节”等活动,创造了良好的创新创业校园氛围。获中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛国家级奖项8项,其中,在第七届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛获国家级银奖1项;获自治区级奖项207项,其中金奖24项、银奖62项、铜奖138项。“挑战杯”广西区赛获奖57项。

我校师生在“互联网+”大赛中获佳奖

立德树人,“五育并举”见成效

落实立德树人根本任务,将思想政治工作贯穿教育教学全过程。以学生发展为中心,深入推进“三全育人”综合改革,以红魂铸人作为青年思想引领核心,落实“三全育人”要求,五育并举,全方位、多角度、浸润式助力学生成长成才,厚植学生爱党、爱国、爱校、爱医情怀,着力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

素质拓展与通识教育相融合,构建智育育人体系。在各专业人才培养方案中明确通识课内容及学分要求,开足通识类课程,着力于学生的社会主义核心价值观、中华民族文化教育、创新创业教育和心理健康教育等。同时出台《素质拓展学分要求和课程设置方案》,素质拓展课程或项目包括七部分,即价值观与社会、科学技术与创新、祖国传统医药与健康、红色文化与传承、写作与沟通交流、文化艺术与审美和第二课堂实践活动。近三年临床医学类研究生升学率、英语四级通过率逐步提升。学生获学科竞赛获奖573项,学生发表学术论文85篇,学生获准专利(著作权)28项。

课内教学与课外锻炼相结合,推进体育教学改革。着力在“融”上下功夫,探索体教融合、体医融合与创新,逐步完善“健康知识+基本运动技能+专项运动技能”的体育教学体系,落实勤赛和常练,构建适合医学院校的课内外一体化教学模式,使医学生既能强身健魄,也能拥有体育技巧。2019年至今,我校获得区级以上比赛冠军或一等奖11个,亚军7项,季军7项,充分展示我校学子的精神风貌和体育教育教学改革成果。

理论讲授与美育实践相结合,完善美育育人体系。我校制定《大学生美育教育实施方案》,开设《审美教育》《艺术导论》课程,每门课程设学时16课时,1学分。美育教研室老师参与多个学生社团指导工作;学校还开展传统书画比赛、校园十大歌手比赛、宿舍文化节、高雅艺术进校园等活动,丰富美育实践活动,浸美育人。我校同心合唱团在四季合唱音乐会(冬之约)展演中荣获一等奖。

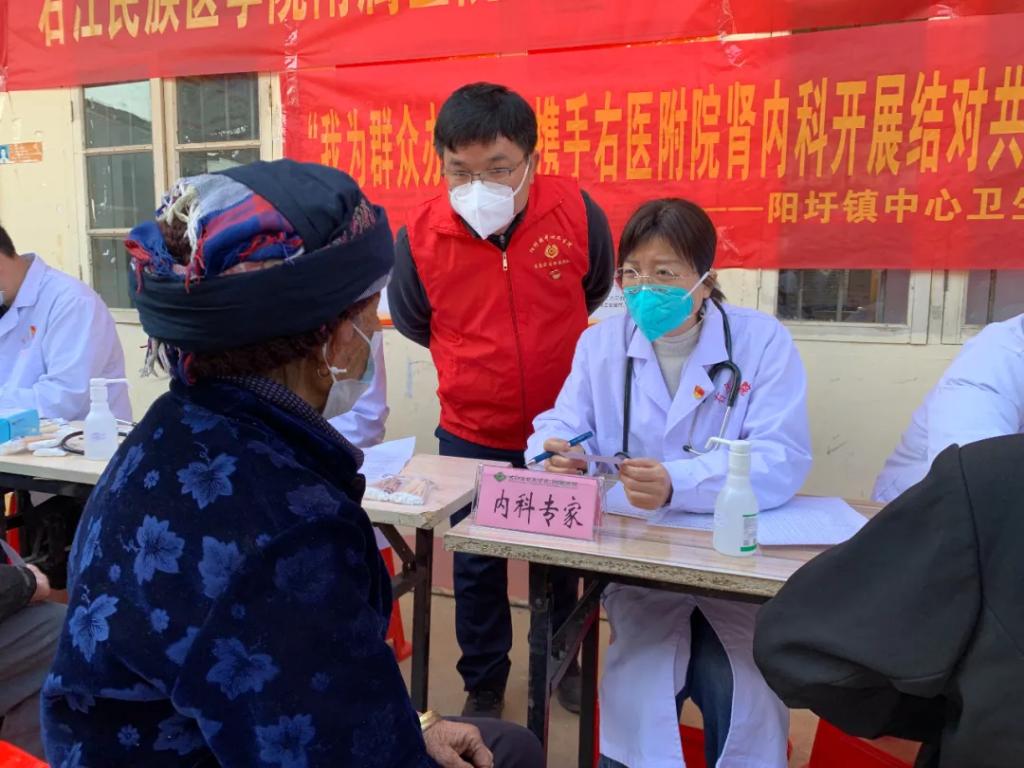

专业特点与劳动教育实践融合,深化劳育育人机制。学校推出了《右江民族医学院劳动教育实施方案》,根据各本科专业的特点,制定了针对性的劳动教育课程,将专业知识与劳动教育有机结合,培养医学生的责任意识与实践能力。近年来,学校积极组织学生参与“三下乡”社会实践活动,累计3000余人次深入基层,为乡村振兴贡献青春力量。此外,学校还开展了“卫生服务进社区”志愿服务活动,共计8000多人次深入社区,为当地居民提供免费医疗咨询和健康检查服务,并多次获得社会“活雷锋”表彰,展示了新时代医学生扎根基层、服务人民的精神风貌。广大师生用行动守护祖国西南大门的健康之门,充分体现出医学生的社会担当和学校的劳动教育成果。

我校师生为当地群众开展爱心义诊活动

教务处将继续落实“立德树人”一个根本任务;坚持“党建工作+综合业务”两手抓;落实“教务处+二级学院+基层教学组织”三方联动模式;全力以赴,着力“一流专业建设、一流课程建设、实践教学和创新创业教育”四项重点工作;创新“12345”模式,推进学生德智体美劳五育并举,砥砺奋进,持续、有效地推进本科教育教学高质量发展,为右医筑梦前行!

(文图/教务处供稿 审校/韦忠恒 郑学森 编辑/杨承锐 核发/黄宏春)